「速いだけじゃ勝てない」…そう気づいた選手が次に鍛えるものとは?

「うちの子、スピードもテクニックもあるのに、なぜか“試合になると活躍できない”んです」

ジュニア年代の保護者や指導者から、

こんな相談を受けることが年々増えています。

実はこれ、今どきのサッカーにおいては“よくある悩み”。

なぜなら、スピード・テクニック・パワーに加えて、

“脳の反応力”が結果を左右する時代になってきているからです。

最近、私が担当しているある中学生の選手(ポジションは右SB)も、まさにこの壁にぶつかっていました。

足は速い、運動能力も高い、でも試合中は「ボールホルダーに寄せきれない」

「味方のサポートが一瞬遅れる」。

トレーニングではキレキレなのに、

試合で“迷い”が出てしまう。

そこで導入したのが、

「コグニティブトレーニング(認知トレーニング)」です。

目で見て→脳で判断して→身体を動かす

この“脳と身体の連携”を鍛えるメニューを、

普段のウォーミングアップやアジリティドリルにちょっとだけ組み込んでみたんです。

するとどうでしょう。

次の公式戦、彼はまるで別人のように

先回りして守備に入り、相手のパスをカットしてみせました。

「いつもよりプレーに余裕がありました」と本人も驚いた様子。

こうした変化の裏にあるのが、近年サッカー界で注目されている

✅ “コグニティブ能力”=

認知・判断・実行までのスピードの重要性です。

🧠なぜ今“脳”を鍛えるのか?

- 欧州の名門クラブ(マンチェスターC、アヤックスなど)ではすでに導入が進んでおり、

三笘薫選手や久保建英選手といった日本人選手のプレー解説でも、

「判断の速さ」「空間認知能力」

がキーワードになっています。

私たち指導者・トレーナーとしても、

「もっと足を速く」「筋力をつけろ」と言う前に、

“情報処理のスピードを高める”という視点を持つことが、これからの選手育成に不可欠です。

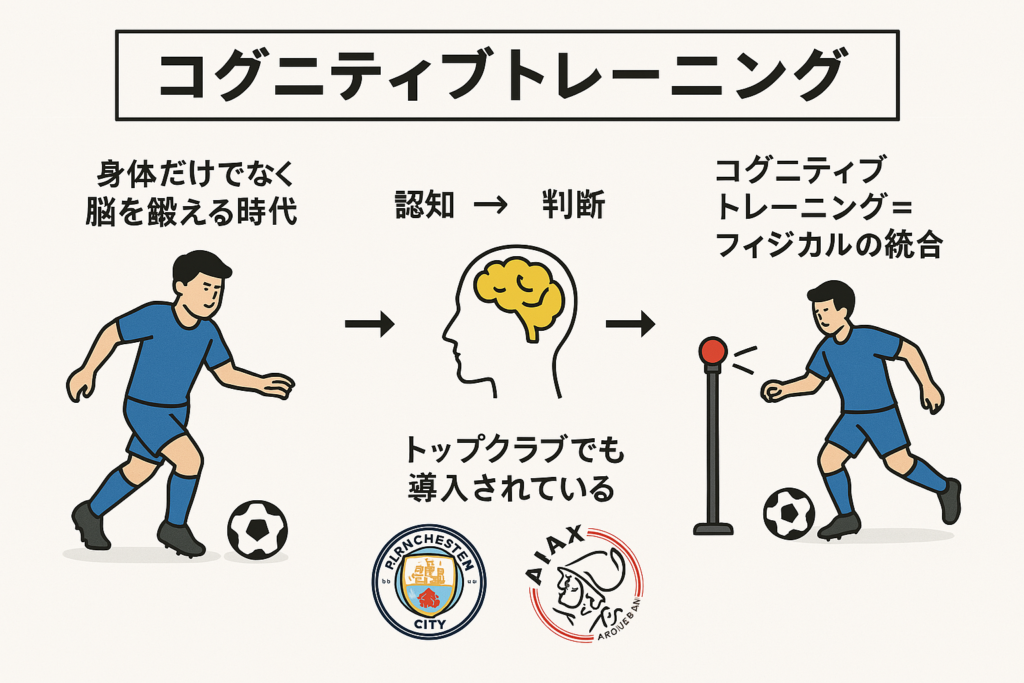

🧠第1章:コグニティブトレーニングとは?

「身体」だけでなく「脳」を鍛える時代

コグニティブトレーニングとは、

「認知機能(Cognitive Function)を向上させるトレーニング」のことを指します。

サッカーでいうところの、

・瞬時に周囲を見渡す視野力

・相手の動きを先読みする判断力

・味方への正確なパス選択

…といった、“考える力と反応する力”を高めることが目的です。

従来、こうした力は「経験で身につく」とされていましたが、近年の研究では、

意図的に鍛えることができることがわかってきました。

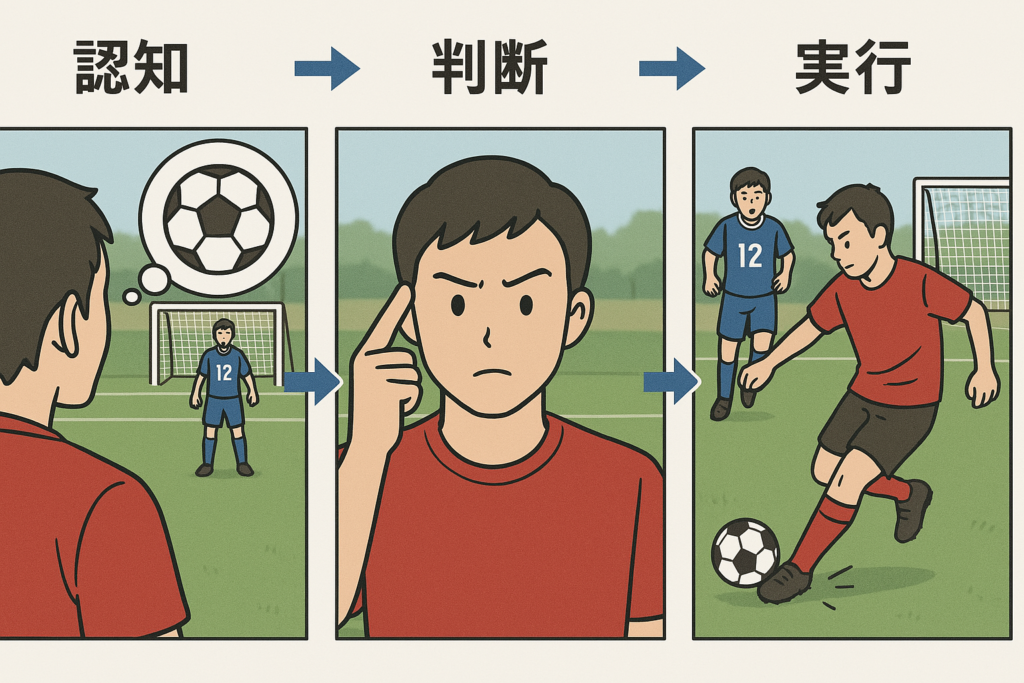

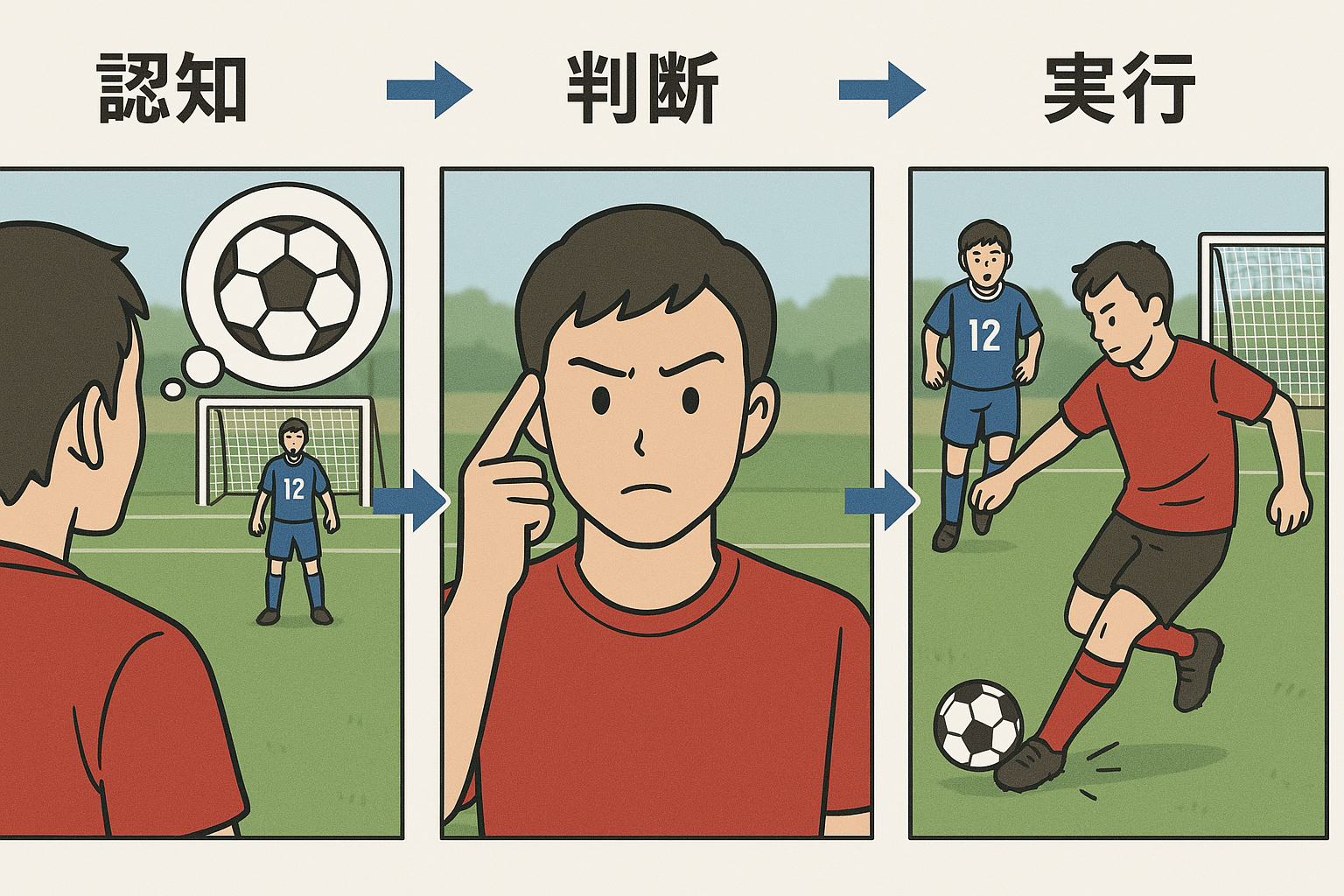

コグニティブトレーニング=「認知 → 判断 → 実行」のプロセス強化

スポーツにおける動きは、以下の3ステップで成り立っています。

- 認知(Cognition):目や耳から入ってくる情報をキャッチ

- 判断(Decision Making):どの動きをするか脳が瞬時に選ぶ

- 実行(Action):身体を動かしてプレーにつなげる

コグニティブトレーニングでは、

この3段階をつなぐ“神経回路の反応速度”や

“情報処理能力”を向上させる**ことを狙います。

例えるなら、脳の中のCPUをアップグレードするようなものです。

トップクラブも導入!コグニティブトレーニングの実績

ヨーロッパのプロクラブでは、

この「サッカー脳トレ」はすでに導入が進んでいます。

- マンチェスター・シティでは、リアクションライトやデジタル機器を活用し、

視野の広さや注意力を測定しながらの個別トレーニングを実施。 - アヤックスでは、ジュニア年代からコグニティブゲーム(例:同時に色と音に反応する課題)を日常練習に取り入れています。

特にドイツやオランダでは、

技術や筋力の前に“脳の力”があるという考え方が浸透しており、“脳トレありきの育成”が行われています。

コグニティブトレーニングとフィジカルの統合

「脳トレ」と言うと、静かに机に向かうものをイメージするかもしれませんが、

サッカーにおけるコグニティブトレーニングは

“動きながら脳を使う”のが特徴です。

例:

例:

・色が点灯した方向へ全力でダッシュする

・異なる合図(音・色・数字)によって動作を変える

・3つの選択肢から、瞬時に“最適解”を選んで実行する

つまり、脳と身体の連携を強化するトレーニング=サッカー判断力トレーニングなのです。

●日本でも注目され始めている

国内でも、Jリーグの一部クラブや育成アカデミーにて、

- 反応速度テスト

- 視野認知ゲーム

- 注意分割トレーニング

といったメニューが徐々に導入されています。

特にジュニア・ユース年代では、

技術より先に“考える力”を育てる方が伸びやすいとされており、

「判断力を鍛えるサッカー脳トレ」は保護者からの関心も急上昇中です。

🧠第2章:なぜ今、サッカーで“脳トレ”が必要なのか?

●スピードやテクニックだけでは通用しない時代に

今のサッカーは、「どれだけ速く走れるか」よりも「どれだけ速く判断できるか」が重要な時代に突入しています。

つまり、スプリント力やボールコントロール力と同じか、それ以上に、

✅ 認知 → 判断 → 実行

の脳の処理速度=判断力トレーニングが、勝負の分かれ目になります。

例:三笘薫選手が見せた“認知力の鬼”っぷり

プレミアリーグの三笘薫選手が見せる「一瞬のひらめき」は、身体能力ではなく脳の回路の反応速度によるもの。

実際にあったワンプレーを紹介しましょう。

🔍相手DFがスライドしてくる瞬間、三笘選手は逆足にボールを置き直し、

その0.5秒のズレを生かしてカットイン。ディフェンスは完全に出遅れ。

このプレーのポイントは「足技」ではなく、

- 相手の重心移動

- 味方の動き

- 自分の選択肢

を一瞬で“認知・判断”しているということ。

まさに、サッカーにおける脳トレの成果そのものです。

“脳の速度”が試合の余裕を生む

現場でもよくあるのが、

「動けるのに、なぜか出遅れる選手」。

その原因は、筋力やスピードではなく、

“見る力(視野)”と“判断の早さ”にある場合が多いです。

たとえば、こんな違いがあります。

| 選手A(脳トレ未導入) | 選手B(認知トレーニング実施) |

|---|---|

| ボールが来てから考える | ボールが来る前に状況を把握している |

| 判断がワンテンポ遅い | 余裕を持って選択できる |

| パスミスが増える | 最適な判断を実行できる |

コグニティブトレーニングは、“プレーに余裕を与える”ための武器になるのです。

●ジュニア年代こそ“脳のゴールデンエイジ”

特に小学生〜中学生の時期は、

「判断力・視野・注意力」の伸びやすい時期。

いわゆる“ゴールデンエイジ”において、

コグニティブ要素を取り入れることは、

- 戦術理解のベース作り

- 試合の中での視野の広さ

- チーム戦術における連動性

を育てる上で、極めて重要です。

判断力トレーニングはケガの予防にもつながる?

意外に思われるかもしれませんが、

脳の判断スピードが上がることで、

ケガのリスクも下がるという研究があります。

理由は単純で、「ぶつかる前に回避できる」「無理な姿勢になる前に切り替えられる」から。

実際、ACL(前十字靭帯)損傷の予防にも、

“認知課題+ジャンプ動作”を組み合わせたトレーニングが取り入れられています。

私のチームでもコレクティブトレーニングを導入したことで【脳震盪】の発生件数が格段に減りました。

おそらく無理な体勢で相手に突っ込んでいかなくなったり、事前に相手がタックルしてくることを認知できるようになったりしたことが考えられます。

まとめ:脳トレを導入すべき“3つの理由”

1.プレー判断が速くなる(パス・シュート・ドリブル選択)

2.視野が広がり、連携プレーがしやすくなる

3.ケガの予防にもつながる(反応の速さが安全を守る)

次章では、いよいよ「サッカーに活かせるコグニティブトレーニング実践メニュー」をご紹介します。

誰でもできる簡単な方法から、

プロ仕様のトレーニングキットまで紹介しますので、ぜひご期待ください。

🧠第3章:実際のコグニティブトレーニングメニュー|判断力・反応スピードを鍛える!

●前提:脳を“動かしながら鍛える”ことがポイント

サッカーにおけるコグニティブトレーニングは、机上のパズルではありません。

「動きながら脳で判断する」ことが前提になります。

つまり、“脳トレ+フィジカルトレーニングの融合”が重要です。

🔹メニュー①|カラーコーン反応ステップ

🟢内容

4色のコーンを円状に配置(赤・青・黄・緑)。

指導者が色をコールした瞬間に、該当のコーンをタッチしに行く。

🧠鍛えられる能力

- 注意力(どの色を聞いたか)

- 判断力(どの方向に動くか)

- 反応速度(瞬発的な動作切り替え)

🧒導入例

小学生:まずは色を聞いてダッシュするだけ

中学生:2色同時コール → 両手で別のコーンをタッチ

高校生:フェイントを混ぜて、1色はダミー(フェイクコール)

🔹メニュー②|数字・言語変換ドリル

内容

「3 → 赤」「5 → 青」「7 → 黄」など、数字と言葉をリンクさせておき、

数字が呼ばれたら“変換して”該当カラー方向にダッシュ。

例:「7!」→(脳内変換)→「黄へGO!」

🧠鍛えられる能力

- 情報の変換処理能力(認知力)

- 選択肢の中から1つを選ぶ判断力

- 脳と身体の連動

💡応用編

- 数字を英語で言う(three, five…)

- 動きに制約を加える(「青なら後ろ向きで走れ」など)

🔹メニュー③|“視野”拡張パス&判断トレーニング

⚽内容

3人1組。1人が中央、2人が左右に配置。

中央の選手は、ボールを持った状態で背後にある「色ボード」を確認し、

その色によって左右どちらにパスするかを判断。

🧠鍛えられる能力

- 視野の広さ(後方の情報取得)

- 判断スピード(即座に味方を選ぶ)

- プレッシャー下での認知判断力

✅導入のコツ

- 初級:止まった状態で行う

- 中級:パスの直前に色を変える

- 上級:声出しでフェイントを混ぜる(=情報混乱への対応)

🔹メニュー④|リアクションライトトレーニング(ツール使用)

💡内容

リアクションライト(反応ライト)がランダムに点灯。

光った瞬間にダッシュ・ジャンプ・シュートなど、事前に決めたアクションを実行。

🧠鍛えられる能力

- 視覚認知

- 反応スピード

- 複数の情報処理(音と光の同時反応など)

💬おすすめツール例

- 【FitLight Trainer】プロチーム使用の本格機器

- 【Blazepod】スマホ連動型の反応トレーニングツール

※いずれもアフィリエイト商品として紹介可能(収益化チャンス)

🎯トレーニング設計のポイント

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 正解が1つとは限らない設計にする | サッカーは「どれも正解」のスポーツ。1つの答えを教えない構成が◎ |

| 身体との連動を必ず加える | 脳だけ鍛えてもピッチでは活きない。動作とセットに。 |

| “ミスを許容する”環境で行う | 失敗を通じて判断力は鍛えられる。正確さより“トライ”を重視。 |

次章では、「家庭でもできる簡単なサッカー脳トレ」「アプリやツールを使った練習方法」など、導入ハードルを下げるアイディアを紹介していきます。

🧠第4章:家庭やチームでできる!簡単“サッカー脳トレ”実践メニュー

●ポイントは「楽しく・カンタンに・でも脳はフル回転」

「脳トレって難しそう…」と思われがちですが、実は道具がなくてもすぐ始められる工夫がたくさんあります。

ここでは、家庭・練習前・チーム練習の合間などにサクッと導入できる方法をご紹介します。

🔸家庭でできる!“ながら”脳トレメニュー

▶️メニュー①|“左右”脳ジャグリング

やり方:

・ボールをジャグリングしながら、親が「右!左!真ん中!」と指示

・それに合わせて視線だけでなく「反対の足」で反応

🧠鍛えられる:視野/音と動作の連動/反応の柔軟性

▶️メニュー②|食卓“クイックジャッジ”ゲーム

やり方:

・家族で「赤=ダッシュ、青=ジャンプ、黄=その場でしゃがむ」などルールを決めて食事中に突然コール

・選手が瞬時に反応(ご飯中に突然しゃがむので笑えますが脳には最高)

🧠鍛えられる:色→動作の切り替え反応/不意打ち反応力

🔸チームで導入できる!“判断力強化”ミニゲーム

▶️ミニゲーム①|カオストラップ

やり方:

・1人がパスし、もう1人はその瞬間に「パスの種類(浮き玉 or グラウンダー)」をコール

・さらに、3人目が「右足 or 左足」と制約を追加

🧠鍛えられる:情報を統合する判断力/プレッシャー下の実行力

▶️ミニゲーム②|2択スプリントダッシュ

やり方:

・2色のライト(またはコーン)を置き、

・コーチが「問題」→「正解の色」へダッシュ(例:3×4=? → 12=赤へGO!)

🧠鍛えられる:思考速度/認知判断からの移動開始スピード

🔸おすすめアイテム&アプリ紹介(収益化にも活用)

| アイテム名 | 特徴 | 対象 | アフィリ可 |

|---|---|---|---|

| Blazepod(ブレイズポッド) | LEDライトで反応速度トレ | 小学生〜プロ | ✅あり |

| FitLight Trainer | プロ仕様・光+距離計測 | 高校生〜トップ | ✅あり |

| Vision Coach App | スマホで視野トレーニング | 誰でもOK | ✅あり |

| N-backアプリ(無料) | ワーキングメモリ強化 | 中高生〜大人 | ✅あり(もしくは紹介だけ) |

💡記事内リンクで紹介しやすく、「脳トレ系グッズ特集」記事に飛ばす導線もGood!

🔸導入のコツと注意点

| コツ | 内容 |

|---|---|

| ❗ミスしても怒らない | 脳トレは“間違えながら学ぶ”のが効果的です |

| 🔁反復より“変化”を重視 | 同じパターンより、変化させた方が脳は鍛えられます |

| 👨👩👧👦保護者参加型で継続力UP | 親が楽しそうにやると、子どもも続けやすくなります |

📝まとめ|脳トレ=日常に潜むゴールドゾーン

“脳を鍛える”というと難しそうに聞こえますが、

実はサッカーにおける判断力トレーニングは日常の中にもたくさんのチャンスがあるということ。

今や、「ボールを蹴る練習」だけでは、

差がつかない時代です。

“考える力”=コグニティブスキルこそが、ピッチでの主導権を握るカギになります。

🧠まとめ:判断力が未来を変える。サッカー脳トレは今日から始めよう!

「うちの子、運動能力は高いんだけど…なんか試合での動きが遅いんだよな」

その“なんか”の正体こそ、認知・判断・実行の

“脳のスピード”です。

コグニティブトレーニングは、サッカー選手の「見て、考えて、動く力」を飛躍的に高めてくれます。

それはプレーの精度だけでなく、ケガの予防や試合での“余裕”にも直結します。

✅本記事の要点まとめ

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| コグニティブトレーニングとは? | 認知→判断→実行の脳機能を鍛える |

| なぜ必要? | 速さ・技術だけでは通用しない。“判断”の差が勝敗を分ける |

| 何をすればいい? | 色・音・動作を組み合わせたリアクション系トレーニングがおすすめ |

| どう導入する? | 家庭やチーム練習の合間に、ミニゲーム感覚で楽しく |

🔗関連記事

💰おすすめ脳トレグッズ|アフィリエイト導線(商品リンク付き)

🎯最後に:トレーナーとして伝えたいこと

私はこれまで、プロ選手からジュニアまで、さまざまな選手の成長を間近で見てきました。

筋力トレーニングやフィジカル向上も大切ですが、最も差が出るのは“脳”の使い方です。

今この瞬間にも、世界のトップ選手たちは「脳トレ」で差を広げています。

だからこそ、この記事を読んだあなたも、

“今日から1つ”でも始めてみてください。

サッカーが変わります。

そしてきっと、未来も変わります。

コメント