1. ジュニアにこそ必要な「体幹力」とは?

「うちの子、すぐ転ぶんです…」

「当たりに弱くて、プレーが安定しなくて…」

そんな悩みを持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。

一見すると「体格が小さいから仕方ない」と思われがちなこの悩み、

実は“体幹の弱さ”が原因であることが少なくありません。

▶ 体幹=腹筋だけではない

「体幹」と聞くと腹筋や背筋をイメージする方も多いですが、 実際には

- 骨盤周辺

- 腹部・背中

- 股関節回り など、

身体の「軸」となる中心部を広く指します。

この“軸”が安定していることで、全身の動きがスムーズに連動し、 走る・蹴る・止まる・方向転換する…あらゆる動作が安定してくるのです。

▶ ジュニア期に体幹を鍛える意味

ジュニア年代(小学生〜中学生初期)は、

- 筋力は未熟

- 骨は急成長中

- 動作のコントロールが不安定

という特徴があります。

この時期に

「正しい身体の使い方=体幹の安定性」を身につけておくことで、

・無駄な動きが減る

・ケガをしにくくなる

・成長後に技術が伸びやすくなる

といった恩恵が得られます。

これはつまり、「才能を伸ばすための土台づくり」なのです。

▶ 実際のプレーで現れる“体幹力”の差

✅ 1対1の競り合いで踏ん張れず倒れる子

✅ ボールを受けた瞬間にふらつく子

✅ ドリブル時にバランスを崩してしまう子

こういった場面では、

単に“フィジカルが弱い”のではなく、

“体幹が使えていない”ケースが多く見られます。

逆に体幹が強い選手は、

- ボールを持っても姿勢が崩れない

- 相手の接触を受けてもプレーを継続できる

- 走り出しがブレずに素早い

といった、目に見える安定感があります。

▶ だからこそ、今がチャンス

体幹は筋肉を太くするものではなく、

- 正しい姿勢

- 重心のコントロール

- 神経と筋肉の協調 を育てる“神経系のトレーニング”です。

これはまさに、ゴールデンエイジ(8歳〜12歳)に最も効果を発揮する分野。

将来「当たりに強い選手」や

「崩れないドリブラー」になるために、

今この時期から、

体幹への意識を持たせておくことが何よりの準備になるのです。

次の章では、実際にJクラブの下部組織でも

“体幹トレーニング”がどう導入されているかを見ていきましょう。

2. Jクラブ育成現場でも最重視される「体幹」

実は、体幹トレーニングはJリーグクラブの育成現場、、いわゆる「Jアカデミー」でも、

極めて重要な育成項目として導入されています。

「プロになる子は体幹がしっかりしている」

これは、全国のJアカデミー関係者が口を揃えて語る共通項です。

▶ 体幹は“技術”を活かす土台

例えば、FC東京U-15や名古屋グランパスU-12のトレーニングでも、

- 毎回の練習前に体幹トレーニングを取り入れる

- 通常のメニュー内に“体幹を意識させる動き”を混ぜる

- ポジションごとの「崩れない体の軸づくり」に注力 といった方針がとられています。

特にジュニア年代では、“派手な技術”よりも“安定した動作”の方が評価されやすく、

- 接触プレーでも崩れない

- ボールを持ってもフラつかない

- 一歩目の動きがぶれない といったプレーができる選手は、コーチ陣からの信頼も厚いのです。

▶ 「技術 × 体幹」が今のトレンド

ドリブルが上手い子、パスが正確な子…

それぞれ素晴らしい才能ですが、

その技術が試合で発揮されるかどうかは、

「体幹」によって大きく左右されます。

Jクラブの育成現場では今、

「技術だけでなく、それを支えるフィジカル的土台=体幹」を育てること が、どの年代でも共通テーマになってきています。

▶ 保護者に伝えたい“選ばれる子”の特徴

Jクラブのセレクションやトレセンなどでは、

- 技術があるのに“プレーが軽い”子よりも、

- 技術がそこそこで“身体の使い方が安定している”子の方が 高く評価される傾向があります。

「一瞬の加速力」や「当たり負けしない軸」など、体幹に裏打ちされた“身体感覚”こそ、

育成年代で“選ばれる子”の決め手になることもあるのです。

次の章では、サッカーにおける

“体幹が強い”とは実際にどういうことなのかを、 プレーに即して具体的に解説していきます。

3. サッカーで“体幹が強い”とはどういう状態?

「体幹が強い子」とは、

具体的にどんなプレーができる子なのでしょうか?

単に腹筋や背筋が強いという意味ではなく、

“プレー全体の安定性”に直結するのが体幹です。

ここでは、実際のプレーの中で見られる

「体幹が強い」選手の特徴を整理してみましょう。

▶ 特徴① 接触されても倒れない

体幹が安定している子は、

1対1の競り合いで“踏ん張り”が効きます。

・相手が体を当ててきても軸がブレない

・ボールを奪われにくい

・体を預けながらも姿勢を保てる

これは、筋肉の力というより

「重心のコントロール」が上手だからこそ可能なのです。

▶ 特徴② ドリブル・ターンがスムーズ

体幹がしっかりしていると、

上半身と下半身が無駄なく連動します。

その結果…

・キレのあるターンができる

・バランスを崩さず加速できる

・急な方向転換でも倒れない

試合の中で“ぬるっと交わせる”選手は、体幹がうまく使えている証拠です。

▶ 特徴③ キック・パスの精度が安定

強いシュートやロングパスを蹴るには、

足だけでなく“身体全体の連動”が必要です。

- 軸足がブレない

- 蹴る瞬間に体を支えられる

- 「ため」を作って力を伝えられる

これらはすべて、

体幹の安定性によって支えられています。

▶ 特徴④ 守備対応が速くて強い

守備での

・素早いスライド

・相手に寄せるスピード

・一歩目の反応 にも体幹が大きく関係しています。

“動き出しが速い”というのは、単なる脚力ではなく、

「姿勢が整っている→即座に力を出せる」 という体幹の働きがあるからこそです。

▶ 保護者が観るべき「見た目のサイン」

①ボールを持っている時の姿勢がグラグラしていないか?

②相手の当たりに耐えられているか?

③転倒後すぐに起き上がれるか?

④フォームが崩れずにプレーできているか?

これらの視点からお子さんのプレーを見てみると、 「体幹力」がどれほど重要か、より実感できるはずです。

次章では、この“体幹力”を鍛えることで得られる具体的なメリットについてお伝えしていきます。

4. 体幹を鍛える3つのメリット

体幹が強くなることで、サッカー選手としてどんな良い影響があるのか?

ここでは、ジュニア年代の育成において特に大きな意味を持つ、3つのメリットに絞ってご紹介します。

▶ メリット① ケガの予防

体幹が安定すると、動きに“無駄”がなくなり、

- 足首のねんざ

- 腰やひざの痛み

- 転倒による外傷 といったケガのリスクが下がります。

特にジュニア期は、筋肉よりも関節や骨の成長が先行していて、

身体のバランスを崩しやすい時期。

体幹を鍛えることで、

関節を支える力が高まり、

「ケガをしにくい身体づくり」ができるのです。

また、捻挫を繰り返す子や成長痛を訴える子は、実は「体幹の弱さ」が原因となっていることも珍しくありません。

▶ メリット② パフォーマンスの向上

走る・蹴る・止まる

サッカーにおけるすべての動作は、

体幹を通して「力を伝える」ことで成り立っています。

✅ 走る → 腕振りと脚の連動がスムーズに

✅ 蹴る → 軸足が安定し、より強いキックが打てる

✅ 止まる → ブレーキ動作がしっかり効き、切り返しが速くなる

つまり体幹は、筋肉のように“目に見える力”ではなく、

“動作の質を高める”隠れた立役者 なのです。

実際に、Jクラブやトレセン選手でも

- 「スピードがついた」

- 「接触に強くなった」

- 「ドリブルでブレなくなった」 といった声が多数報告されています。

▶ メリット③ メンタル面にも効果がある

意外かもしれませんが、

体幹が強くなると「姿勢」が変わり、

・視線が上がる

・胸が開く

・表情が前向きになる といった“メンタル面”の変化も出てきます。

姿勢とメンタルは密接に関係しており、

良い姿勢=自信があるように見える 姿勢が整うと、集中力・反応力も高まる

といった好循環を生みます。

「体幹を鍛える」ということは、実は「自信を育てる」ことにもつながっているのです。

次章では、具体的に家庭でもできる体幹トレーニングメニューをご紹介していきます。

5. 家でできる体幹トレーニングメニュー

「体幹トレーニング=難しい、地味」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、

実は家庭でも、

簡単に・楽しく・継続できる体幹トレーニング

はたくさんあります。

ここでは、学年別におすすめのメニューを紹介しながら、それぞれのトレーニングがどんな力を育てるのかを解説していきます。

▶ 小学1〜3年生(低学年)向け:まずはバランス力を育てよう

この時期は「体幹を意識する」というより、“身体感覚”を育てることが大切。

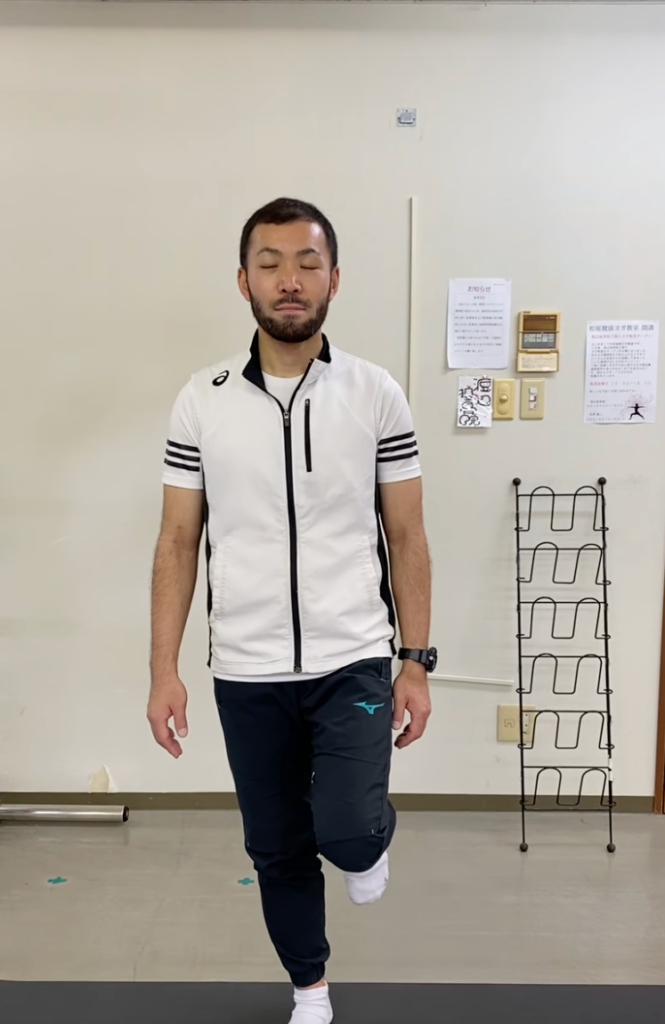

■ 片足立ちチャレンジ

- 両手を広げて、片足で10秒キープ

- 慣れてきたら、目を閉じてみる or タオルの上に立ってみる

👉 足裏の感覚・体の揺れをコントロールする力が養われます

■ バードドッグ(四つん這いの手足上げ)

- 四つん這いで、右手と左足を同時に上げる(5秒キープ)

- 左右交互に10回ずつ

👉 背中・お尻・お腹をバランスよく使えるようになります

▶ 小学4〜6年生(中学年〜高学年)向け:姿勢の安定をつくる

この時期からは、静止状態での体幹コントロールに加えて、動作中の安定性を高めていきましょう。

■ プランク(基本の体幹)

- 両ひじとつま先を地面につけて、体を一直線にキープ(20〜30秒)

- 呼吸を止めずに行うのがポイント

👉 お腹・背中・肩回りの安定感を高めます

■ サイドプランク(体の側面強化)

- 片ひじで横向きになり、腰を浮かせてキープ(15〜20秒)

- 肘が肩の真下にくるように

👉 キック時に重要な“軸の安定”に直結

▶ 中学生以上:動きの中でも軸を保つトレーニング

よりサッカーに直結した「動きながらの体幹強化」に進んでいきましょう。

■ 体幹ジャンプ

- しゃがんだ状態から垂直ジャンプ

- 着地のときに「グラつかない」ことを意識

👉 体幹+下肢筋力の連動・着地時の安定性が身につきます

■ スプリント+静止

- 5mダッシュ後、ピタッと静止して3秒キープ

- フォームが崩れず止まれるかをチェック

👉 動作中の“止まる力”=試合中の切り返しに効果的

▶ 親子でやると、続けやすい!

・一緒にプランクチャレンジ

・バランスボールで遊びながらトレーニング

・毎週“体幹チェックタイム”を設ける

体幹トレーニングは「地味」に思えるかもしれませんが、

一緒に取り組むことで、継続力もアップし、効果も高まります。

次の章では、そうして体幹を鍛える際に保護者として意識しておきたいサポートのコツや、

よくある疑問への答えをご紹介していきます。

6. 保護者の関わり方とよくある疑問

体幹トレーニングの効果を最大化するには、

「継続」が欠かせません。

そしてその継続のカギを握るのが、

保護者のサポートです。

ここでは、家庭での関わり方や声かけのコツ、

よくある保護者の疑問にお答えします。

▶ 続けるための“親の工夫”3選

■ 1. 「一緒にやってみる」

子どもにだけやらせるのではなく、

親も一緒にプランクや片足立ちをしてみると、

「ママもきついね〜!」と笑いながら続けられます。

■ 2. 褒め方の工夫

- 「フォームが前よりきれいになった!」

- 「今日は10秒長くできたね!」

など、“できたこと”に注目して声をかけましょう。

■ 3. 習慣化の仕組みづくり

- お風呂の前に5分間だけ体幹トレ

- カレンダーに「できた日」をシールで記録

- 毎週末は“体幹チェックの日”にする

ちょっとした仕組みで「やらされる感」を減らし、楽しく続ける工夫が重要です。

▶ よくある保護者の疑問Q&A

Q1. 毎日やった方がいいですか?

A. 無理に毎日やる必要はありません。

週2〜3回、5〜10分でも継続すれば十分な効果があります。

Q2. 体幹って筋トレですか?

A. 一部はそう見えますが、本質は「正しい姿勢や動き方を身につけるトレーニング」。

筋肉を太くすることが目的ではありません。

Q3. サッカーの実力にも影響しますか?

A. 間違いなく影響します。

体幹が整うことで、ドリブル・キック・1対1などあらゆる動作が安定し、技術が活きやすくなります。

Q4. 何歳から始めてもいい?

A. 小学1年生からでもOKです。

ただし無理をさせず、楽しみながら“身体をコントロールする感覚”を育てていくことが大切です。

次はいよいよ最後のまとめです。

体幹トレーニングが“未来を変える準備”であることを、もう一度振り返りましょう。

7. まとめ|プロを目指すなら、まず“軸”を作れ

体幹トレーニングは派手さこそありませんが、

ジュニアサッカー選手にとっては

“将来の伸びしろ”をつくるために欠かせない土台です。

Jクラブのアカデミーでも重視される「体幹力」は、

・ケガの予防

・技術の安定

・パフォーマンスの向上

といった効果を発揮し、プレー全体に自信と安定感をもたらしてくれます。

また、

“正しい身体の使い方”を学ぶという観点からも、

今このタイミング(ゴールデンエイジ)で始めることに大きな意味があります。

家庭でもできるトレーニングから、少しずつ“軸”を育てていきましょう。

▶ 保護者の声かけが未来を変える

- 「昨日よりブレずにできたね」

- 「すごい、バランスよくなってきたよ」

そんな小さな言葉の積み重ねが、

子どものやる気と継続につながります。

“体幹が強い子”は、サッカーも、

そして人生もブレにくい!?

今できることから一緒にスタートしていきましょう!

📬 Instagramでも家庭でできるメニューを発信中です。

ぜひ「ジュニアサッカー からだラボ」をフォローしてください!

コメント