第1章:キャプテンに必要な要素とは?

「キャプテンって何をする人ですか?」

ジュニア世代の選手から、こんな質問を受けることがあります。

“声を出してまとめる人”というイメージが強いかもしれませんが、実際はそれだけではありません。

現代サッカーにおいてキャプテンに求められる役割は、**「リーダーシップの多様性」**にあります。

キャプテンに求められる5つの力

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ① プレーレベルの安定感 | 試合で安定したパフォーマンスを出せる力 |

| ② 精神的支柱としての落ち着き | 苦しい展開でもパニックにならない |

| ③ 周囲を動かす声かけ力 | 状況判断と声の使い方(指示・励まし・切替) |

| ④ 行動で示すリーダーシップ | 言葉より“背中”で語れる姿勢 |

| ⑤ 自己管理力 | 食事、睡眠、体調管理…常に整えたコンディション |

これらは、いわば“フィールドの中の指揮官”として必要な素養です。

たとえば、長谷部誠選手のように冷静沈着にチームのバランスを保つキャプテンもいれば、

長友佑都選手のようにエネルギーでチームを盛り上げるタイプもいます。

そして今の代表主将・遠藤航選手は、黙々とプレーで信頼を勝ち取る“無言のリーダー”。

近年注目される「フィジカル」とキャプテンの関係

実は、フィジカルの強さや走力もリーダーシップと大きく関係しています。

- チームが苦しい時間帯、「誰が一番走っているか?」

- ピンチの場面、「誰が1対1で相手を止めるか?」

こうした場面で“頼られる存在”であるには、技術や戦術理解だけでなく、

**「走れる体」「当たり負けしない体」「倒れない心身」**が必要なのです。

✔ 体力=声を出す余裕

✔ デュエル力=仲間の信頼

✔ 自己管理=毎日を戦う姿勢

だからこそ、最近の日本代表では**「フィジカルの強いキャプテン」**が選ばれる傾向にあります。

ジュニア世代でも伝えたいこと

キャプテンは、技術が一番高い選手じゃなくていい。

でも「誰よりもふざけない」「誰よりも本気」な選手が選ばれやすい。

そのうえで、

- ご飯をしっかり食べる

- 夜ふかししない

- トレーニングを全力でやる

…そんな基本ができている子こそ、「任せたくなる存在」なのです。

ワンポイントメモ

キャプテンシーとは、才能じゃない。

「毎日の姿勢」から育つ“人間力”のひとつです。

第2章:歴代キャプテンの一覧とプロフィール

「日本代表のキャプテン」と聞いて、あなたは誰を思い浮かべますか?

長谷部誠の冷静さ、中田英寿のカリスマ性、長友佑都の情熱…。

時代ごとに、リーダー像は少しずつ進化してきました。

この章では、サッカー日本代表の歴代キャプテンをプロフィール・フィジカル・キャプテンタイプ別に比較しながら紹介します。

歴代キャプテン一覧(代表的選手)

| 選手名 | 在任期間 | ポジション | 身長 / 体重 | 主な大会 | リーダー像 |

|---|---|---|---|---|---|

| 八重樫茂生 | 1968 | MF/FW | 178cm/68kg | メキシコ五輪1968銅メダル | 日本代表初代キャプテン、歴史的重み |

| 小城得達 | 1969–1974 | 多ポジション | 178cm/64kg | ‑ | 範囲広い司令塔的存在 |

| 釜本邦茂 | 1975–1977 | FW | 181cm/79kg | メキシコ五輪得点王 | 攻撃リーダー、得点力で牽引 |

| 柱谷哲二 | 1991–1995 | CB | 182cm/70kg | ‑ | 熱血背番号6、采配力あり |

| 井原正巳 | 1996–1999 | CB | 182 cm/74kg | W杯1998初出場 | アジアの壁、守備的司令塔 |

| 宮本恒靖 | 2004–2006 | CB | 176cm/72kg | W杯2006 | 冷静沈着、戦術理解深い |

| 川口能活 | 2006–2008 | GK | 180 cm/77kg | W杯2006,2007アジア杯 | ゴール守りつつチーム鼓舞 |

| 中澤佑二 | 2008–2010 | CB | 187cm/78 kg | W杯2010 | 熱血型・“空中戦の支柱” |

| 長谷部誠 | 2010–2018 | MF | 177cm/72 kg | W杯3大会、アジア杯 | バランサー型・静かなる統率力 |

| 吉田麻也 | 2018–2022 | CB | 189cm/78kg | W杯2022 | 経験型リーダー、精神的支柱 |

| 遠藤航 | 2023–現在 | DMF | 178cm/77 kg | アジア杯2023, W杯予選 | 体現型・黙して語る実力派 |

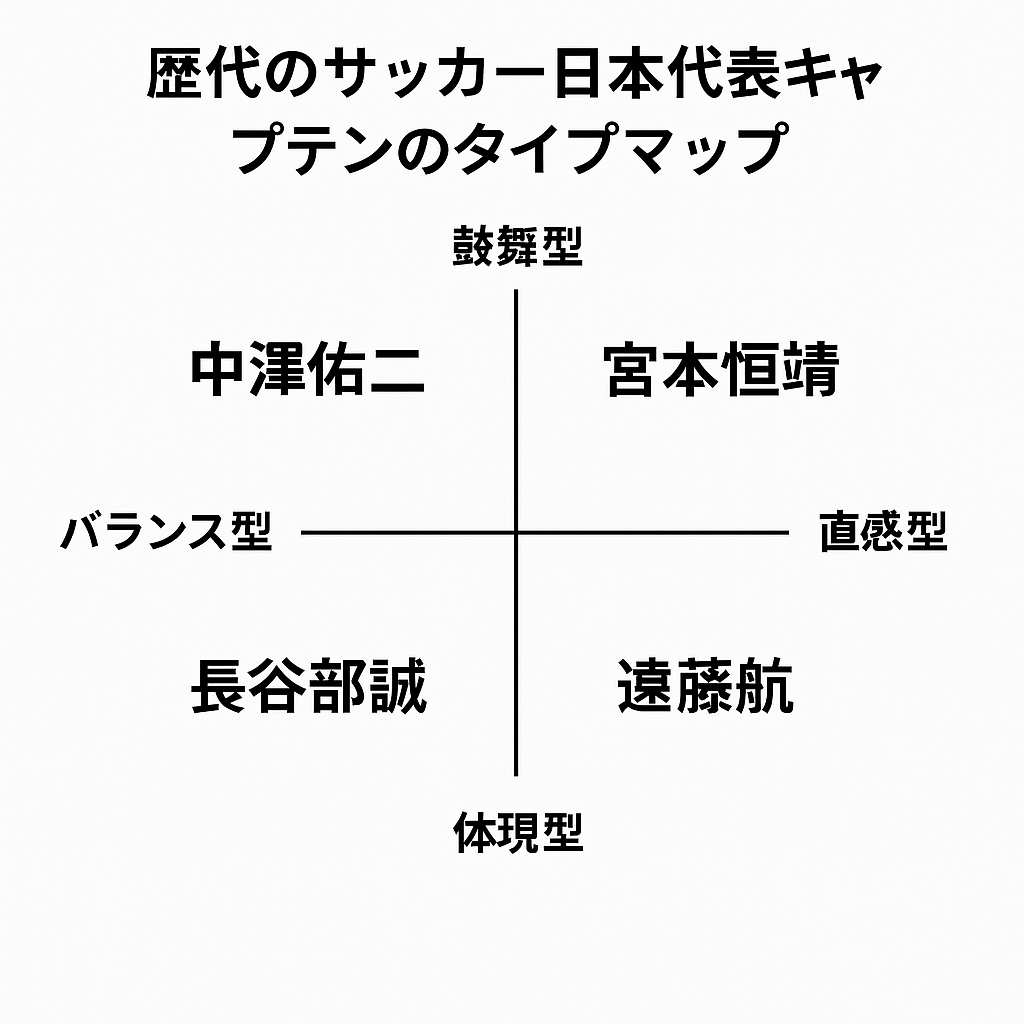

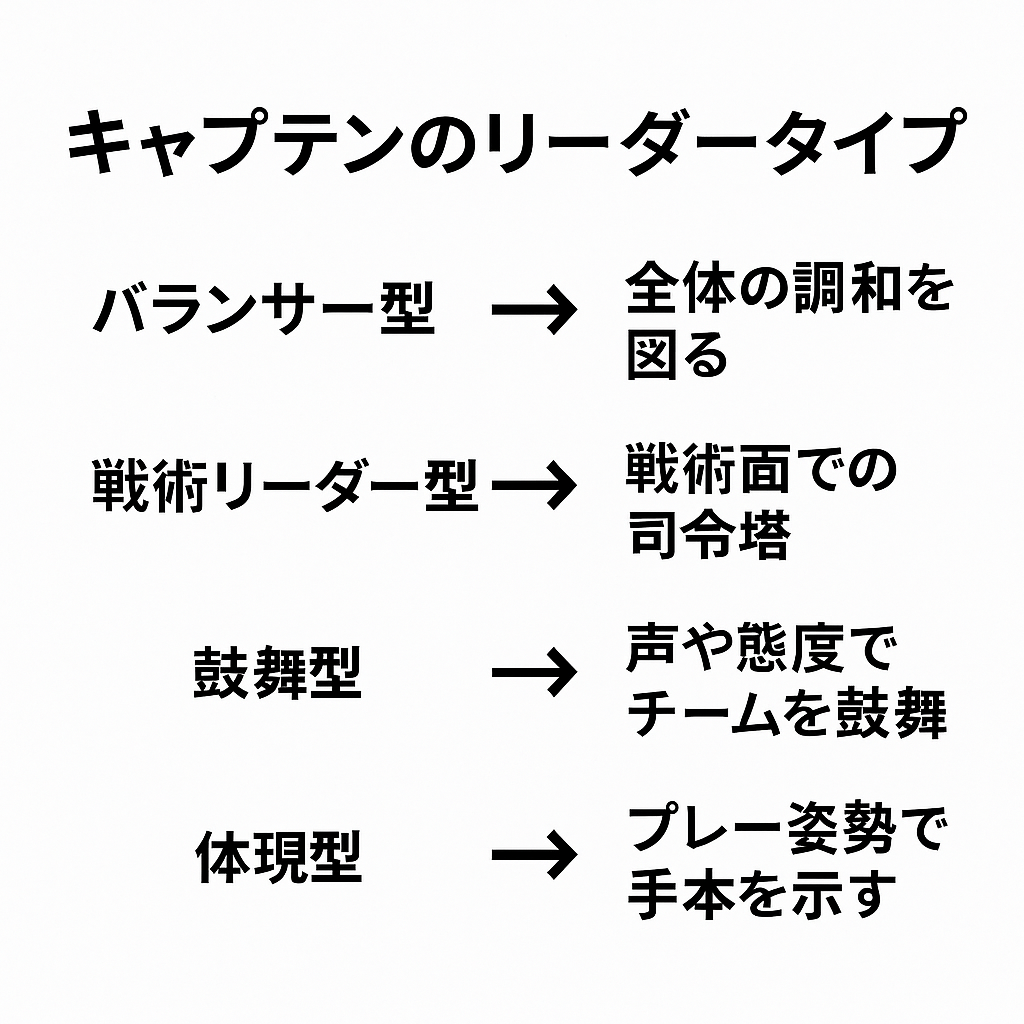

タイプ分類(キャプテンのスタイル)

| タイプ | 説明 | 該当選手(例) |

|---|---|---|

| ■ カリスマ型 | 圧倒的な個性と存在感で引っ張る | 中田英寿 |

| ■ バランサー型 | 全体の温度感を調整し、冷静に采配 | 長谷部誠、宮本恒靖 |

| ■ 熱血型 | 声や鼓舞でチームをまとめる | 中澤佑二、 |

| ■ 体現型 | 言葉よりもプレーで魅せる | 遠藤航 |

注目ポイント:フィジカルの進化

| 時代 | 平均身長・体重(代表主将) | 傾向 |

|---|---|---|

| 2000年代前半 | 約176cm/72kg | 頭脳・戦術重視型が主流 |

| 2010年代 | 約178cm/73kg | バランス+フィジカル |

| 2020年代 | 約178cm/75kg前後 | デュエル・走行力・自己管理型が中心 |

👉 時代が進むごとに「動ける・戦える・倒れない」キャプテンが増加傾向に。

第3章:遠藤航はなぜキャプテンに選ばれたのか

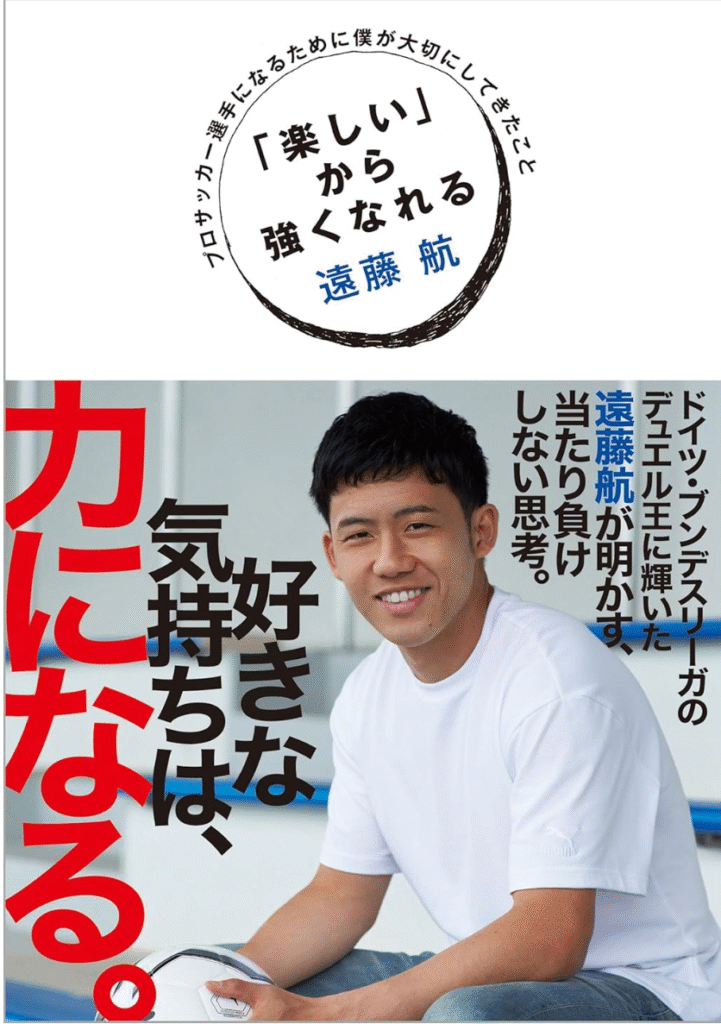

「遠藤航がキャプテンって、静かすぎない?」

そんな声を、W杯後によく耳にしました。

確かに彼は、ピッチで大声を張り上げるタイプではありません。

でも今、彼はまぎれもなく“チームの中心”です。

その理由は、声ではなく「行動」と「数字」で語る」リーダーだから。

数字で語る信頼:デュエル王の実績

- 2021-2022シーズン(ブンデスリーガ):デュエル勝利数1位

- プレミア移籍後(リヴァプール):対人守備力・リカバリー能力が評価され、レギュラー定着

デュエルとは「1対1の勝負」。

つまり、彼は「毎試合、誰よりも相手と戦い、負けなかった選手」だったのです。

チームは、苦しい時に“頼れる背中”を本能で見ています。

遠藤の姿勢そのものが、無言のリーダーシップなのです。

② フィジカルの説得力:体で語るリーダー

| データ | 数値 |

|---|---|

| 身長 | 178cm |

| 体重 | 約77kg(ベスト体重と本人談) |

| ポジション | ボランチ/CB兼任 |

| 強み | 走力・スタミナ・当たり負けしない体幹 |

驚くべきことに、彼は「体重が1kg変わるだけで、プレー感覚が変わる」と語っています。

つまりそれだけ、自分の体を“数値で管理”できている選手なのです。

「体は関係ないと言われるが、関係あると思う」

——遠藤航(ABEMAインタビューより)

この発言にすべてが詰まっています。

「日本人だから通用しない」ではなく、「通用する体を作る」覚悟こそ、彼がキャプテンに選ばれた理由のひとつです。

③ 誰よりも“整っている”男

遠藤は、「キャプテンだから」意識しているわけではありません。

彼は昔から“自分の管理”を徹底している選手です。

- 食事管理(試合前後の栄養補給のタイミング)

- 睡眠管理(起床・就寝ルーティン)

- トレーニングの質の管理(量より質)

若手の選手が彼に対して「見て学べることが多い」と語るのは、声かけではなく、“日々の姿勢”が自然にリーダーとして滲み出ているからなのです。

④ ポジションがリーダーを育てる

彼がプレーするのは、守備的MF(ボランチ)。

まさに「全体のバランスを見ながら、守備も攻撃もつなぐ」指揮官的ポジションです。

- パス本数・タッチ数・カバー距離すべてが多い

- 誰よりも“全員を見ている”から、自然と指示やカバーができる

ポジションそのものが、「全体を見て整える仕事」。

その役割が、彼のキャプテンシーをさらに際立たせています。

小まとめ

遠藤航がキャプテンに選ばれた理由は、

声ではなく「体で、姿勢で、そして数字でチームを支えている」から。

ピッチに立てば、背中が語る。

声は小さくても、存在感はチーム最大。

それが、現代の“体現型キャプテン”の姿です。

第4章:現代サッカーとキャプテンシーの変化

昭和、平成、そして令和へ──

サッカー日本代表のキャプテン像は、時代とともに確実に「進化」しています。

一昔前は、「声を出してまとめる選手」「熱血漢」がキャプテンの条件でした。

しかし現代のトップチームでは、そのスタイルだけでは物足りないのです。

① 声出しだけでは足りない?現代型キャプテンの条件

現代のサッカーは、スピード・判断・戦術の複雑化が進んでいます。

そのなかで求められるキャプテン像は、次のように変化しています。

| 時代 | 主なキャプテン像 | 求められる力 |

|---|---|---|

| 昭和〜平成初期 | 声・根性・闘志 | 鼓舞・統率 |

| 平成中期 | バランス型・頭脳型 | 戦術理解・冷静さ |

| 現代(令和) | 体現型・合理型 | フィジカル+自己管理+プレーで牽引 |

✔ まとめ役 → ✔ 見本を見せる人へ

✔ 気持ちの強さ → ✔ 整った習慣と判断力へ

キャプテンシーは、もはや「情熱」だけでは測れない時代になったのです。

② 海外キャプテンとの比較から見えること

欧州の名門クラブでキャプテンを務める選手たちは、戦術理解・フィジカル・冷静さの3拍子を備えています。

| 選手名 | 所属 | 特徴 |

|---|---|---|

| ファン・ダイク | オランダ代表/リヴァプール | 圧倒的空中戦、指示の的確さ、常に冷静 |

| マルキーニョス | PSG(ブラジル) | 守備陣を統率し、状況判断に優れる |

| マルティネス | アルゼンチン代表GK | 最終ラインからの鼓舞、メンタル支柱 |

| ヘンダーソン(前キャプテン) | リヴァプール | 声とプレーで状況を読むバランサー型 |

→ 彼らはみな、「感情」より「合理性と管理力」を持っている。

遠藤航がリヴァプールで評価されたのも、「判断と管理ができるMF」だったからこそです。

③ ポジション別キャプテン傾向

| ポジション | キャプテンの特徴 | 該当選手(日本代表) |

|---|---|---|

| GK | 声かけ・全体俯瞰・メンタル支柱 | 川口能活、楢﨑正剛 |

| CB | 守備統率・落ち着き・空中戦 | 宮本恒靖、中澤佑二、吉田麻也 |

| MF(DMF) | バランス感覚・判断力・体現 | 長谷部誠、遠藤航 |

| FW | 鼓舞・勢い・得点力 | 釜本邦茂、中田英寿(異色型) |

特に近年は「ボランチ型キャプテン」が世界的トレンド。

→ 試合の“心臓”であり、全体を見て調整できるため。

④ キャプテン=“人間力”で選ばれる時代へ

最近のトレンドは「メディア対応」「SNS時代でのふるまい」「後輩指導」なども含めた

**“人間力の総合値”**でキャプテンが評価される傾向があります。

- 遠藤航:謙虚かつ芯のある受け答え、的確なコメント力

- 吉田麻也:外国語対応+組織内コミュニケーション力

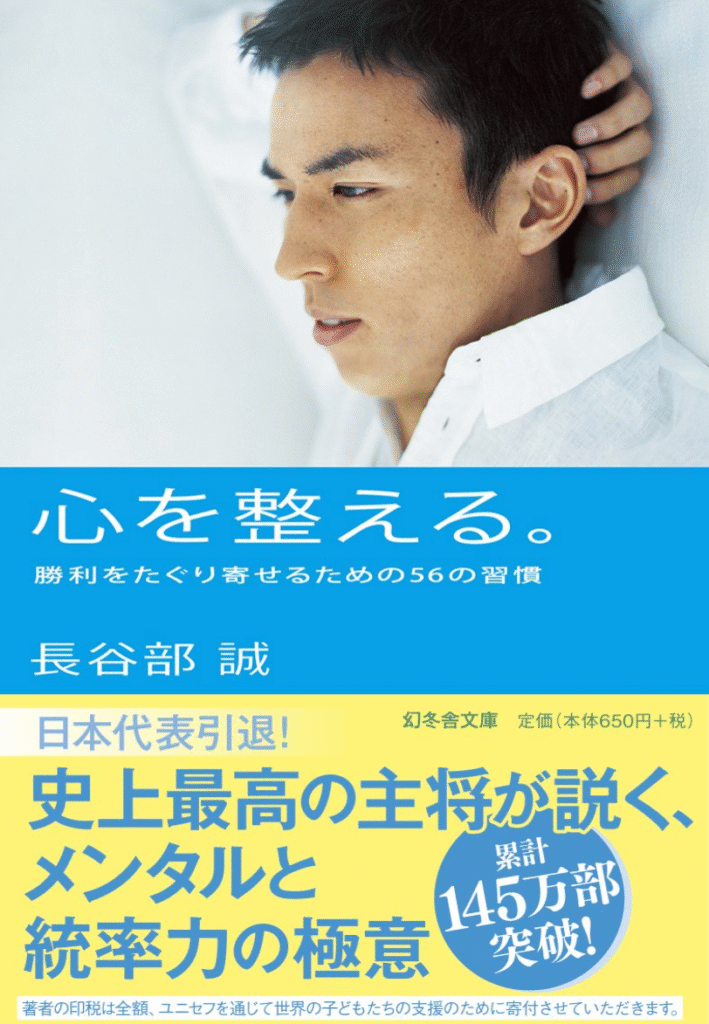

- 長谷部誠:本の出版や模範的ふるまいで尊敬を集めた

サッカーだけが上手いだけでは、今の日本代表ではキャプテンにはなれない。

「人格・発信力・模範」も、重要な評価項目なのです。

小まとめ

声を出すだけがキャプテンじゃない。

現代のキャプテンは「見えないところでチームを整える人」。

フィジカルの管理、試合中の判断、メンタルコントロール…。

それを“自然にできる人”が、信頼され、キャプテンになる。

第5章:ジュニア世代でキャプテンを任されたら?

少年サッカーでキャプテンを任される。

それは、ただの「腕章」ではなく、“子どもの人間力を伸ばすチャンス”です。

① 技術が一番うまくなくてもいい

まず伝えたいのは、キャプテン=エースではないということ。

実際、現場ではこんな選手が任されることが多いです。

- 毎回ちゃんと挨拶できる

- 練習を手を抜かない

- コーチの話を聞く姿勢がある

- 仲間に声をかけられる

- ミスしても切り替えが早い

つまり、**「当たり前のことを当たり前にできる子」**なんです。

これは将来、社会に出ても通用する力。

キャプテン経験は、単なる役職ではなく**人格の土台を育てる“機会”**になります。

② 子どもなりの「キャプテンシー」を認める

大人がやりがちなのは、こうした“押しつけ型キャプテン像”です。

- 「もっと声を出せ!」

- 「みんなをまとめなさい!」

- 「もっと強い気持ちを見せなさい!」

でも、子どもにはそれぞれのリーダーの形があります。

- 無口でも行動で示せる子

- ムードを良くする“聞き役”タイプ

- チームの空気を察して動ける子

「おとなしいけど、ちゃんと見ている」

そんなキャプテンも、立派な“リーダー候補”です。

③ 親や指導者にできる3つのサポート

| サポート項目 | 内容 |

|---|---|

| 1. “責任”より“信頼”を伝える | 「任されたからには…」ではなく、「君だから任された」と伝える |

| 2. 失敗を責めず、プロセスを見守る | 指示が通らなかった日も、“挑戦したこと”を評価する |

| 3. プレッシャーの解き方を教える | 「全部やらなくていい」「1つだけ意識しよう」など、分散の考え方を |

大人がキャプテン像を“型にはめる”のではなく、

「その子らしいキャプテンシー」を育てていくことが重要です。

④ 遠藤航も「小学生のときから真面目だった」

遠藤航選手は、小学生時代から

- 真面目で手を抜かない

- 怒られず、でも目立ちすぎない

- 試合では責任を背負えるタイプ

だったと、育成年代の指導者が証言しています。

つまり、「キャプテンになる子」は、日常の中に“芽”があるんです。

特別な才能じゃなく、習慣と姿勢で育つ資質なんです。

キャプテンチェックリスト(保護者・指導者向け)

「この子はキャプテン向き?」と思ったときの簡易チェック項目です👇

✅ ミスをしてもふてくされずに戻れる

✅ 仲間に声をかけるのが自然にできる

✅ 練習や試合中、誰かが困っていたら助けに行く

✅ 指導者の目を見て話を聞いている

✅ 誰かが頑張ったら“よくやった”と言える

1つでも当てはまったら、もう“キャプテンの芽”はあります。

小まとめ

キャプテンに選ばれることは、ゴールじゃない。

「人として伸びるための、ひとつのきっかけ」。子どものキャプテンシーは、信じて任せることで育ちます。

「リーダーって大変だけど、楽しい」。そう思える経験が、人生の宝になります。

【まとめ】

「キャプテン」とは、単なる腕章ではなく、チームの“心臓”ともいえる存在。

サッカー日本代表の歴代キャプテンたちは、時代ごとにその役割やスタイルを変えながら、日本のサッカーを支えてきました。

- 長谷部誠のような“バランサー型”

- 宮本恒靖のような“戦術リーダー型”

- 中澤佑二のような“鼓舞型”

- そして遠藤航のように“プレーで語る体現型”

現代のキャプテンに求められるのは、声よりも、姿勢・フィジカル・自己管理能力。

それは、ジュニア世代の子どもたちにも通じる要素です。

子どもにとって、キャプテン経験は「リーダーになるため」ではなく、

「人として信頼される存在に近づくための第一歩」。

サッカーは、仲間と戦うスポーツ。

だからこそ、キャプテンという存在が、これからの育成にも大きな意味を持ちます。

コメント